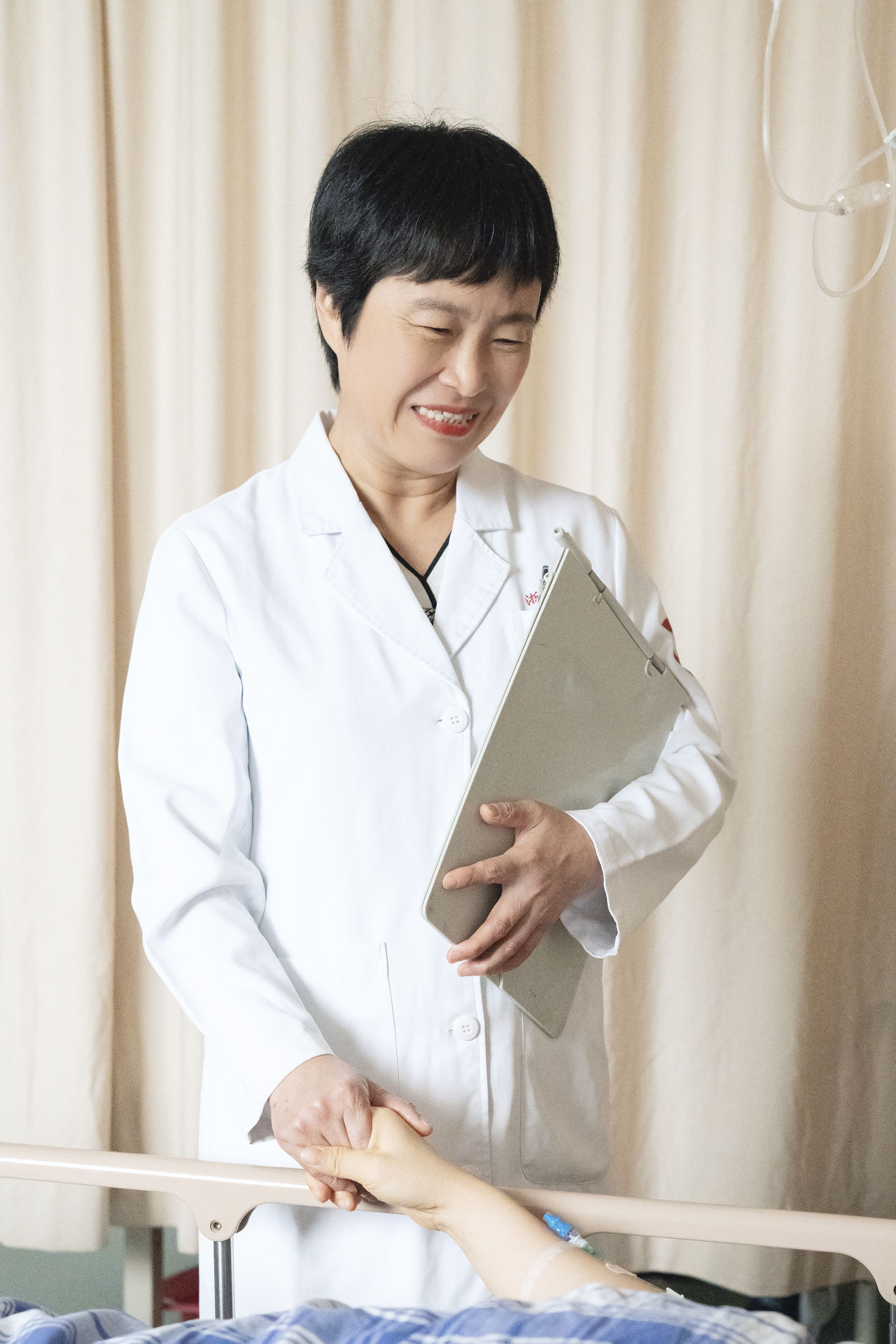

当得知获得“最美医生”荣誉时,周坚红还在病房里细心地嘱咐着患者术后的注意事项。

“周医生,恭喜啊。”消息很快传开,无论是同事、学生还是患者,都来道喜。

每年,全国只有十名医生获此殊荣。时隔四年,浙江医生再次入选,好消息振奋了很多人。

倒是周坚红,心中小雀跃了一把,又投入到了工作中,“荣誉是肯定,也是动力,更要做好眼前的工作。”

作为浙江大学医学院附属妇产科医院妇三科主任、主任医师、博士生导师的周坚红,从医37年,在临床、教学、科研等领域均卓有建树。她以“医者”的精湛技艺,为数以万计的女性解除病痛;她以“师者”的传承使命,培养了大批优秀医学人才;她以“行者”的开拓精神,踏遍千山万水用科普守护“花样年华”。

三重身份,相互滋养、彼此成就,诠释了新时代“最美”的医者形象。

医院供图

第一重身份:医者

精诚至善,以仁心仁术托举生命

“精湛的医术”是基础。周坚红说,即使解锁更多身份,“医生”始终是其根本。

作为妇科领域的专家,她深知手中托举的是一个个生命的希望,关系着万千家庭的幸福。

她全面掌握妇产科理论与手术技能,尤其在普通妇科、微创手术、更年期激素替代及女性泌尿妇科等领域造诣深厚。许多个日子她披星戴月,早出晚归,为40多万名患者解除病痛,为2万多名病人成功实施了手术。她始终秉持“生理微创与心理微创并重”的理念,带领团队在院内率先开展“经阴道单孔腹腔镜(v-NOTES)手术”——这种被称为“无痕手术”的创新技术,不同于传统腹腔镜会在皮肤表面留下疤痕。它通过自然腔道完成手术,可以最大限度保留女性的自然之美,减轻手术疤痕造成的心理负担。

医院供图

她每周四个半天的门诊号,几乎秒空,每次门诊也都会“拖堂”。她还是按照自己的节奏来,对病人的叮嘱事无巨细,“年轻多了,状态不错”“满足你的要求”“不舍得你做手术”“小毛病,没关系”等常常挂在她的嘴边。

“40岁前我不爱说话,就闷头看门诊,做手术,自己琢磨业务,后来才发现‘光干活不行’。”周坚红笑着说,来找她的患者大多被病痛折磨得身心俱疲,不仅需要花时间把难懂的医学知识讲明白,还要照顾到她们焦虑的心理和敏感的情绪,“既要治病又治心”。

周坚红的专业影响力早已超越了临床诊室。她主持2项国家自然科学基金面上项目,参与国家“十四五”重大研发项目,近5年发表通讯作者论文40余篇。针对医学顶刊《JAMA》上的闭经治疗文章,她凭借丰富临床经验撰写评论,指出其治疗方式的局限,为全球闭经诊治提供了中国经验。由她首创的“省-市-县”多维更年期保健体系,更是获得全国妇幼健康科技成果奖一等奖,在全国推广后惠及无数女性。

第二重身份:师者

倾囊相授,为医学事业培育人才

周坚红的舞台远不止于诊室和手术台。作为一名博士生导师和学科带头人,她将“师者”的身份视为一份沉甸甸的责任,倾注大量心血于医学人才的培养,致力于将知识的火种一代代传递下去。她培养了硕士研究生40余名,博士研究生10名,有学生学成以后回到西部就业,用先进医疗技术造福当地百姓。同时她还带教培训了300多位妇科医生,将先进的妇产诊疗技术输送到全国。

医院供图

和对待病人温和的态度不同,周坚红对学生和团队成员严厉甚至是苛刻的。无论是对他们的学业还是学习的态度,都有一定的标准。“50岁以下的医生,都要争取读博”,这是她对团队成员提出的目标。

“人的潜力是可以被不断开发的。周主任总是用实际行动激励我们,如何自我超越,如何当一个被患者信任、被社会认同的医生。”在周坚红鼓励下,马麟娟医生在51岁“高龄”拿到了博士学位。

她“传、帮、带”的教学方式得到了广泛认可,严谨治学的态度培养出一批青年骨干。经她培养的优秀医师们,不少已经成长为科室骨干,成为妇女健康事业生生不息的力量。

医院供图

潜心育人,周坚红经常教导学生“无恒德者,不可以作医”。崇高的医德是灵魂,她用自己的实际行动,为学生们树立了“生命至上、病人为本”的标杆。她教导学生不仅要学会如何看病,更要学会如何“看”病人,理解病人的痛苦,尊重病人的选择。

学生们记得,周坚红的门诊结束后,常常会带着他们复盘病例,从诊断思路到手术细节,一一细致讲解。一位学生说,周坚红查房时总会握着患者的手询问感受,这种对患者的尊重与关爱,深深影响着每一个年轻医生。

她还积极为年轻医生的成长搭建广阔平台,鼓励他们学习交流,支持他们申报科研课题,团队氛围积极向上,充满了浓厚的学术气息和互助精神。

第三重身份:行者

跋山涉水,

一年365天里,周坚红真正在家或在杭州休息的时间,加起来不超过10天。

只要是休息时间,她步履不停,走向那些医疗资源匮乏的角落,将光和热带到最需要的地方。

2010年,她在全省率先开设更年期内分泌综合门诊时,面对患者对激素替代疗法的疑虑与抗拒,她意识到,缺乏健康知识比疾病本身更可怕。从此,她踏上了公益科普之路。

医院供图

最初,她用“攒病人”的方式,每积累30至50位患者,就利用晚上休息时间举办公益讲座。2016年,“健康中国”战略的提出让她将目光投向更广阔的农村。她牵头设立“花样年华”俱乐部,几乎每一个节假日,她不是在妇女健康科普的讲座上,就是在赶赴讲座的路上。

2019年,周坚红给自己、给团队定下了一个看似不可能完成的目标:一年内完成千场科普进农村文化大礼堂。她带领团队铆足干劲,最终超额完成1155场讲座,参与医生200余人,现场受益群众达到10万人次。为了这一目标,她经常凌晨5点出发,转战几地连续开讲,晚上才能回到杭州,第二天又精神饱满地投入工作。她还培养了一支专业化的科普队伍,目前已有全国各地科普讲师500余名。这支团队深入乡村田野、海岛山区,每年开展上千场健康科普,年均直接受益人达10万余人。

在缙云,她听到当地呼声后临时加场讲座,60多位医生赶到现场认真记录;在武义,她为一位瘦弱无助的农村姑娘耐心制定诊疗方案并持续跟进;在宁波,一位80岁的奶奶握住她的手说:“我痛苦了几十年,是您第一次让我知道,原来我的病有法子治。”……

随着团队的不断壮大,周坚红的科普工作已经不仅限于省内,还深入广西、四川、新疆、青海、西藏等省(自治区)的偏远贫困地区开展义诊及科普讲座。

在全国范围内,周坚红真的“红”了。有人为了听她的讲座提前3小时到场,有人带着全家来感谢她的科普让自己避免了误诊。

即将迎来花甲之年的她,依然奔波在科普一线:“只要还讲得动,我会一直讲下去。”

https://people.cctv.com/2025/08/24/ARTIijFFc2f2zk1RGK2NNXUU250824.shtml?spm=C38482.PUhth5SrIgB6.EU7IBui3rbMI.37